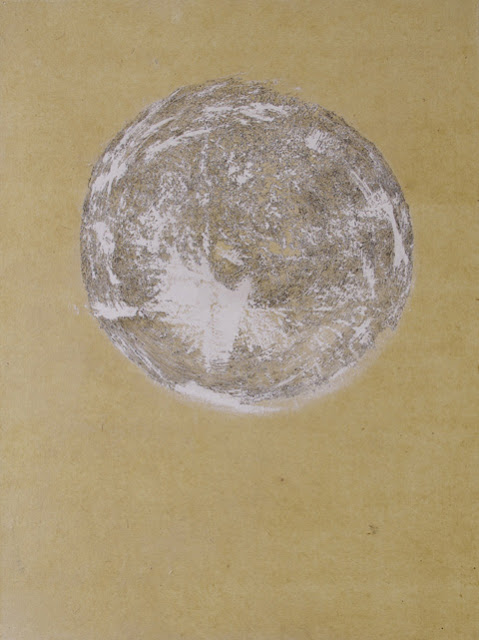

Christine Chamson expose une nouvelle série de 25 dessins au pen-painting, « dessins à la plume

sur fonds de peinture à l’acrylique » qui modernisent le pen-painting flamand (dessins à la plume sur fonds

de peinture à l’huile). Elle a intitulé cette série de technique mixte : Sidera.

On légende des images : on explique en mots ce qu’on pense « devoir être lu » dans le vu. Dans la

Rome antique latine, legendum, legenda : ce qui doit être lu. Dans un 21e siècle marqué par le relativisme

épistémologique contemporain, legenda : ce qui peut être lu.

Legenda : c’était aussi à Rome un synonyme de fabula, la fable, le récit, l’histoire. Cette signification

n’a pas péri avec les doutes philosophiques. Les légendes sont toujours et d’abord des récits. Le genre de

la série picturale impose une durée à la vision et une progression différentielle. Les Sidera de C. Chamson

contiennent un récit, une légende, qu’on peut tenter de déchiffrer.

Il est une autre légende, aussi suggérée par l’artiste. Sidera est un mot latin, le pluriel neutre de

sidus-sideris : l’astre, l’étoile. Mais sidera est surtout un mot-clé de Vie secrète (1998) publié par Pascal

Quignard. Sidera inscrit donc la série dans une chaîne de références culturelles et surtout dans l’histoire

d’un parcours esthétique réflexif— celui très personnel de la peintre.

Je propose de déchiffrer ces légendes des Sidera de C. Chamson.

Les sidera dans une histoire esthétique personnelle

L’œuvre entière de la peintre, mais surtout ses dernières séries, ... de terre surgiraient des arbres

(Nouvellet, 2010), ... de ce corps fabuleux (Nouvellet, 2011), Explosions intimes (Nouvellet, 2012)1,

interrogent l’origine des choses de la nature ou la « gnature des choses », comme l’écrit Francis Ponge

(1899-1988) relisant le De natura rerum du poète latin Lucrèce2. Ponge autant que Lucrèce inspirent

l’artiste dans sa réflexion. Elle y réfère explicitement les trois séries citées, la première étant née d’un vers

du De natura rerum3, les deux suivantes de la lecture du « Galet » de Ponge, paru dans Le Parti pris des

choses (1942).

Pour ses séries de 2011 et 2012, C. Chamson reprend à Ponge sa légende de la naissance de la

pierre et du galet : « Le galet [...] implique de la pierre une notion qui doit être justifiée. Qu’on ne me

reproche pas, en cette matière, de remonter plus loin même que le déluge » 4. La pierre est née des

spasmes de la terre alors encore lave, magma et titan sauvage5. Le poète français cite Hésiode, voire la

cosmogonie orphique. De même que « Le galet » de F. Ponge propose, sous l’appât du motif-titre, l’histoire

millénaire et mythique de la terre-Gaia, de même la série des « Galets » de l’artiste, titrée ... de ce corps

fabuleux.

Dès 2011, la série picturale est donc légende, récit d’un devenir. Via Ponge, la peintre convoque

explicitement la mythologie gréco-latine pour inviter le spectateur à reconnaître la narrativité de sa peinture.

Ses « galets » racontent l’histoire du galet, l’histoire de la pierre, ou plutôt l’histoire de la terre-mère origine

de tout être actuel. Les Explosions intimes de 2012 prolongent cette histoire, en plongeant plus

profondément, au microscope, dans le magma matériel originaire, ou toujours, selon le patronage et les

mots de Ponge, en plongeant plus profondément dans « l’épaisseur des choses »6, dans leur « épaisseur

muqueuse, [dans leur] pulpe »7. Quittant alors la rotondité du galet ou de la terre vus de loin, suspendus

dans l’abîme de l’origine, la peintre étale au spalter, en travers du papier ou de la toile, la matière

volcanique oublieuse de la force centripète atomique qui la contenait en sphère.

C. Chamson reprend aussi à Lucrèce ses récits cosmogoniques matérialistes qui insistent surtout

sur la poussée dynamique créatrice, sur le clinamen physique irrépressible qui fait soudain coaguler les

atomes et jaillir les êtres du monde, arbres, animaux, humains... La série de 2010 ... de terre surgiraient

des arbres met en scène cette virulence créatrice éruptive. En 2012, dans les Explosions intimes, Lucrèce

se superpose massivement à Ponge (qui en appelait la référence) et permet à la peintre de reformuler un galet-planétaire-magmique plus ouvertement lucrétien, c’est-à-dire plus atomistique et cellulaire, plus

éruptif, plus teinté de la mythologie dynamique de la physique archaïque.

Entre les séries de 2011 et 2012 et les Sidera de 2013, on perçoit maintenant une continuité et

l’histoire d’un parcours esthétique. La terre, mère des « galets » et de toute chose de la nature, a

commencé comme volcan, comme sidus, comme astre éruptif. Mais, au-delà de la terre titanesque et

spasmique, il fallait interroger l’astre créateur, l’origine de l’origine, l’œuf orphique primordial (déjà abordé,

en 2009, dans la série Protogonos). La rondeur de certains « Galets » de 2011 appelait (pour les rappeler)

celle des sidera originaires. La rougeur de certaines Explosions intimes explicitait cette vision

hyperboliquement dynamique et cinétique de la matière originelle et appelait de même une reformulation

nucléaire plus radicale, sidérale.

Mais ce fantasme de remonter toujours plus loin vers l’origine, geste (psychan)analytique s’il en est,

avait besoin d’une autre référence littéraire pour se clarifier : Pascal Quignard nourrit ce fantasme

analytique toujours plus évident au fil de ses livres, Le Sexe et l’effroi (1994) et les divers tomes de Dernier

Royaume (2002-2013), dont le 8e Vie secrète. Or cette origine de l’origine est toujours dérobée à la vue,

qu’elle soit l’instant de notre naissance où nous sommes tombés de la vulve de notre mère ou plus en

amont, l’instant du coït parental qui nous engendra. Cette origine invisible, mais brûlante dans son

souvenir, sidère, constitue l’astre perdu et pourtant explicatif de notre présence. Ainsi se comprend que

P. Quignard ait permis à C. Chamson de prolonger son interrogation de l’originaire. Les Sidera s’inscrivent

donc dans la durée d’un questionnement autant esthétique que philosophique et poursuivent le récit

personnel de cette enquête.

Autre lien entre les Explosions intimes et les Sidera : le motif de l’œil non déclaré par les titres ; motif

clandestin ou motif secondaire ? Deux dessins de la série de 2012 superposent comme un œil à la

rotondité terrestre cinétique. Ainsi que l’écrit Agnès Cousin de Ravel, « le cercle prend ensuite position,

focalise le regard [...]. Vide ou saturé, [...] il devient un œil (Explosions intimes 15 et 16) »8. Deux sur dix-

neuf : l’œil apparaît comme en incise infinitésimale. À l’inverse, dans les Sidera l’œil impose sa présence

massive, se surimprimant à la rotondité des astres n°9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, (20 ?), (21 ?), 23 et

24, soit à plus de la moitié des pièces de la série. En 2013, l’œil devient immanquable : est-ce à dire qu’il

serait le réel sujet de la série ?

Sidera natalicia : les astres de l’origine

Nous parlons de « série » au singulier. En réalité les Sidera contiennent au moins deux séries

distinctes qui correspondent à deux campagnes de création nettement différenciées. L’outil de

différenciation est précisément le motif de l’œil : dominant les dessins n°9 à 25, composés en 2013, il est

totalement absent des pièces n°1 à 8, déclarées composées en 2012. Un autre motif se laisse reconnaître

dans les œuvres de 2012 : aux n° 1,4, 5 et 6 et jusqu’au « sidera 10 » de 2013, sur ce fond sombre et rond,

une tache blanche approximative, en forme de haricot ou de crevette, diversement positionnée — en bas à

gauche (1 et 5), au milieu à droite (4), en bas au centre (6) —, évoque la présence d’un fœtus tel que peut

le révéler une échographie utérine. Les carnets préparatoires de l’artiste confirment cette lecture. L’une des

pages est titrée « Sidera natalicia : les astres qui ont présidé à la naissance ». La citation latine est de

Quignard, dans Vie secrète9 qui l’emprunte à Cicéron et à son De divinatione, 2-91. Suivent deux dessins :

l’un d’un fœtus dans son utérus, l’autre d’une pupille. La peintre a légendé ces deux dessins : « forme

fœtale <--> un œil ».

Par les fœtus inclus dans les « sidera », C. Chamson figure la nature matricielle des astres et

indique que le but de sa série n’est ni réaliste ni purement descriptif, mais mythologique et philosophique :

tenter de représenter l’infigurable origine. Elle situe ainsi ses astres dans la chronologie cosmique la plus

reculée : astres d’avant la naissance des hommes, d’avant la naissance de la terre, astres du temps

proche du big bang moderne ou de l’œuf orphique archaïque grec. L’artiste, après P. Quignard, détourne

alors la formule latine « sidera natalicia » de son sens astrologique (les astres du zodiaque qui influencent

de leur lumière toute la vie du nouveau-né) pour un sens cosmogonique : les astres qui président à la

naissance du monde, c’est-à-dire qui sont le siège (première valeur de sedere, dans prae-sedere), le lieu

matriciel, où s’origine toute chose vivante.

Je viens d’évoquer l’œuf orphique brillant au milieu de la nuit primordiale, appelé tantôt « Phanès »

(le lumineux), tantôt « Protogonos » (le né avant), dont sont issus les Titans (Gaia, Ouranos, Eros)

engendrant à leur tour le reste du monde (dieux, hommes, etc.). La peintre se réfère explicitement à cette

cosmogonie grecque, chantée par Orphée, le célèbre prêtre de Thrace, quand elle sous-titre les dessins

n°19 et 20 : « “Éclats nocturnes”, in Orphée, poème aux astres ». Ce chant est extrait des Hymnes,

discours sacrés d’Orphée10, déjà parcourus, en 2009, pour la série Protogonos — que les Sidera de 2013

convoquent aussi en souvenir interpictural. Le motif du fœtus, lisible dans la rotondité de ses sidera,

renvoie donc à l’œuf protogonique et permet à l’artiste de déclarer d’emblée le statut de ses astres : ils sont

la figuration de l’origine la plus archaïque du monde ; ils sont sa figuration de cet invisible trop éloigné dans

le passé, mais qui hante toujours notre mémoire; cette figuration est inspirée par ses lectures

cosmogoniques, d’Orphée à Pascal Quignard.

Les sidera, ces astres volcaniques qui deviendront planètes refroidies, terres, pierre, galets, arbres,

etc. accouchent certes de tous les êtres vivants connus, ... mais surtout de l’artiste. Dans la rotondité

utérine des astres, nident des taches blanches fœtales mais aussi, à la périphérie, comme presque sortie,

expulsée et née, la signature de « Christine Chamson »11. Pourquoi intégrer cette signature au motif ?

Parce que le motif porte la peintre ; parce que le travail sur le motif fait naître la peintre comme peintre. Le

tondo de 2013, numéroté « sidera 21 », explicite cette leçon : dans le cercle central lumineux, argenté,

protogonique, on peut distinguer deux profils nettement humains. Le familier de l’œuvre de l’artiste

reconnaît alors une citation de l’« autoportrait de 2004 » à l’utérus : la peintre s’était représentée de profil

avec son compagnon, dos à dos, dans l’espace matriciel du tableau. En 2013, les profils sont strictement

repris, mais face à face, dans l’espace utérin d’un astre originaire. Dans les deux cas, le motif originaire

(utérus ou astre) accouche de l’artiste.

Mais, en 2013, dans le tondo n°21, le face à face des profils ajoute l’amour, Eros, à cette scène

orphique. Cette disposition nouvelle hisse alors la peintre et son partenaire au statut mythologique des

figures titanesques de Gaia et Ouranos qui engendrèrent le reste des êtres mondains. Une référence à

Pascal Quignard clarifie cette métamorphose orphique du couple amoureux. C. Chamson sous-titre ainsi

son tondo : « Une matière luisante les recouvre par laquelle ils commencent à irradier comme des astres

nocturnes » (VS, p. 460). Les amants unis irradient de la lumière de l’œuf primordial. La conséquence de

cette surimpression mythologique est capitale. L’artiste invite son lecteur à comprendre que ce ne sont pas

seulement les sidera qui accouchent de la peintre et des choses de la nature, mais la peintre qui, telle la

Gaia-Terre-Mère primordiale, accouche des sidera et des choses de la nature présentées dans ses séries

Sidera phénoménologiques : l’œil crée les astres

Ce renversement correspond au coup de force de la phénoménologie et de la poésie. Justement, le

poète Francis Ponge, tant lu par C. Chamson, le formule avec netteté, quand il déclare : « Nous créons le

monde extérieur »12. Le « nous » désigne non seulement la communauté des poètes, mais tout humain en

tant qu’il fait exister complétement « les choses muettes » de la nature, en les distinguant les unes les

autres du fouillis originaire, en les nommant, en les marquant de l’empreinte de mots. Revenons à la

signature de la peintre, incluse dans la périphérie des sidera13. Une deuxième leçon phénoménologique —

ou poétique (au sens où poésie vient du grec poiein, « créer ») — peut alors être induite : l’artiste n’est pas

seulement accouchée par son motif, mais elle le marque de son empreinte. Elle le remodèle, voire modèle

l’image qui le rend accessible à l’esprit. La série des Sidera raconte donc aussi l’histoire de la création des

choses du monde extérieur par le regard de la peintre. C’est sa troisième légende.

Le tondo n°21 confirme cette lecture. Des profils peints dans l’« Autoportrait à l’utérus » (2004), il ne

reste que les yeux : l’œil du profil de droite, l’œil du profil de gauche. La peintre-Gaia, future accoucheuse

du monde, est d’abord œil. Cette focalisation réalise une métonymie (la partie pour le tout) et permet à

C. Chamson d’énoncer visuellement la leçon pongienne des Pochades : de cet œil naîtra le monde à venir,

le monde extérieur. Au delà de ce tondo, la série de 2013 clarifie la place fondatrice de l’œil, à l’origine de

toute chose ou plutôt à l’origine de la possibilité pour toute chose d’exister-à-l’attention-de-la-peintre ou à-

l’attention-de-tout-humain. Les sous-titres des dessins n°15 et 16 confortent cette lecture. L’artiste les

légende ainsi : « Sidera natalicia (n°15) ou l’œil II » (n°16) ». Le « ou », ici inclusif, pose une équivalence :

l’œil est l’astre originaire. L’œil de la peintre est l’astre qui engendre toute chose. L’œil de la peintre est

l’utérus où nide le fœtus des choses nouvelles. Une fois l’importance épistémologique de l’œil reconnue,

s’explique la prolifération des yeux, et surtout du motif sphérique de l’iris cernant la pupille, dans les

dessins n°9 à 25 de 2013. Par la répétition, l’artiste ancre visuellement cette équation : la rotondité de l’œil

est rotondité utérine, grosse du fœtus du monde.

Il reste à se demander ce qui a pu permettre à C. Chamson de prendre conscience du statut

créateur de l’œil et de manifester aussi clairement cette prise de conscience. La référence à Ponge ne

suffit pas. Familière de cette poésie depuis 1988, l’artiste ne semble pas avoir intégré cette promotion

phénoménologique et poétique du regard humain, pourtant très tôt énoncée par le poète, dès les « Pages

bis» de 1941 parues dans les Proêmes14 et accompagnant la publication grand public, en poésie

Gallimard, du Parti pris des choses. La lecture de Vie secrète de Pascal Quignard explique cette

clarification et a permis à la peintre de dépasser radicalement les propositions picturales originaires

formulées dans ... de ce corps fabuleux et Explosions intimes.

Revenons au titre de la série, Sidera, inspiré par les pages 166 et 167 de Vie secrète. Selon une

étymologie poétique (caractéristique de l’écrivain), P. Quignard relie les sidera-astres à la sidération, à la

fascination et donc à la vision : « Considerare c’est examiner ensemble l’ensemble des sidera (ou des co-

sidera). Si considerare veille, guette, surveille, desiderare cesse de voir. Le desiderium a à voir exactement

avec cela : des astres qui brillent par leur absence. [...] Desiderium [...] s’articule dans le non-regard qui

tient l’homme ». Ces pages ont permis à C. Chamson de passer des étoiles au regard. Le titre, Sidera,

traduit ce saut : il annonce un motif référentiel (des astres, en effet reconnaissables), mais surtout un motif

épistémologique : l’œil qui permet de voir ces astres dans leur présence (pour les considérer) ou dans leur

absence (pour les désirer).

Tout au long de Vie secrète, l’écrivain insiste sur cette fonction de l’œil phénoménologique, c’est-à-

dire créatrice-d’existence-pour-l’esprit. La peintre se réfère explicitement à ces réflexions, en sous-titrant le

«sidera 13» par«l’œilI» et le «sidera 14» par ces mots:«Ce sont des fantasmes sortant de la

noirceur du ciel comme des bêtes sortaient des crevasses pariétales dans une nuit comparable sinon

encore plus ténébreuse » (VS, 176). L’œil qui parcourt les parois des grottes invente (trouve autant qu’il

façonne) les bêtes qu’il y voit. L’artiste fait sienne cette vérité complexe de l’humain rappelée à la même

page par P. Quignard : « Compliquée est la vie propre aux hommes parce que double est leur source.

Biologique et culturelle. Sexuelle et linguistique ». Résumons : biologique et linguistique. Reformulons : vie

de toucher brut, aveugle, indifférencié et de conception intellectuelle distanciée, visuelle ou verbale.

Glosons : compliquée est l’existence propre des choses-pour-les-hommes, faite de présence brute, muette,

aveugle et d’images abstraites picturales ou verbales.

*

Les Sidera de 2013 mettent donc en scène le récit de cette prise de conscience épistémologique : le

regard humain — qui analyse l’étendue primitive — crée le monde extérieur. C. Chamson ne peint pas des

sidera, mais les invente. Or, pour rendre plus manifeste le statut matriciel de l’œil (humain autant

qu’artiste), la peintre ne se contente pas de superposer à la sphère des astres celles de l’œil : elle inclut les

uns dans l’autre. Dans plusieurs dessins, la nuit des pupilles contient des lueurs comme d’étoiles (n°9 ou

17), des embryons (n°13), des profils animaux (n°10), humains (n°21), végétaux (n°25), etc., soit le monde

entier dont elle va accoucher.

L’œil créateur découpe et accouche des formes, mais découpe d’autant mieux qu’il nomme. Comme

l’expose P. Quignard aux pages 166-176 de Vie secrète, l’œil crée les choses, mais les mots aussi créent

les choses pour l’homme. À nouveau, C. Chamson fait sienne cette leçon. Dans les carnets préparatoires

aux Sidera, elle note : « En 2013 que tout tourne rond ». Suit un collage de citations : «“La nourriture des

astres”, vers 233, Lucrèce, De rerum natura » ; « Puis cette grotte qui est une vieille mâchoire donne asile

au monde du langage », extraite des Désarçonnés de P. Quignard15. L’artiste nous enjoint de superposer

aussi à la rotondité de l’astre et de l’œil celle de la cavité buccale où, avec les mots qui les nomment,

naissent les choses. Or la peintre met en scène cette vérité linguistique, notamment dans les 8 premiers

dessins réalisés fin 2012. Dans le n°3, par exemple, si l’on scrute à la loupe le détail des traits composant

le contour sphérique des astres utérins, l’on découvre, derrière les tortillons tournicotés, comme les signes

d’une écriture perdue, comme les lettres d’un alphabet illisible rappelant les alphabets oubliés de Cy

Twombly. Dans ces lignes tordues, l’on déchiffre parfois même un mot (airs, etc.) en plus de la signature

de la créatrice. Les astres de C. Chamson sont donc aussi des astres de mots, issus d’une langue

inaudible, soit parce que morte depuis longtemps, soit parce que trop nouvelle, mais proposant de réciter à

nouveau le texte de notre origine lointaine, perdue.

Bénédicte Gorrillot, Université de Valencienne

1 Voir

les textes accompagnant ces expositions : B. Gorrillot, « C. Chamson :

... de terre surgiraient des arbres (Lucrèce) » (inédit) ; et sur URL :

http://www.galerieoliviernouvellet.blogspot.com , B. Gorrillot, « De F. Ponge à C. Chamson : le travail du Galet », blog archives 2011; A. Cousin

de Ravel, «C. Chamson : “explosions intimes”, Le Galet (Ponge ) », blog archives 2012. Les séries sont visibles sur URL :

http://www.behance.net/christine-chamson

2 En 1971, dans La Fabrique du pré (voir F. Ponge, Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard-Pléiade, 2002, p.480).

3 Lucrèce, De natura rerum, livre I, vers 187.

4 F. Ponge, « Le Galet » (1928), Le Parti pris des choses suivi de Proêmes, Paris, Gallimard-Poésie, 1991, p. 92. (volume ensuite référencé PPC-

PR)

5 Voir ibid, p. 93.

6F. Ponge « Introduction au Galet » (1933), PPC-PR, p. 176.

7 F. Ponge, « La Mounine » (1941), La Rage de l’expression, Paris, Gallimard-Poésie, 1992, p. 214

8 A. Cousin de Ravel, art. cit., 2012.

9 P. Quignard, Vie Secrète, Paris, Gallimard-NRF, 1998, p. 167. (ensuite référencé VS)

10J. Lacarrière, op. cit. Paris, édition de l’Imprimerie Nationale, 1995, p. 49.

11 Par exemple, signature très visible à gauche, en haut, dans le « sidera n°3 ».

12 F. Ponge, « Pochades en prose » (1947), Méthodes, in Le Grand Recueil (1961), Paris Gallimard, 1977, p. 49.

13 A

l’exception du « sidera n°14 » signé au dos. La raison est technique :

« Dans la noirceur, il n’y avait pas moyen de signer sans s’imposer

trop

ouvertement au regard » (C. Chamson, « Mail à B. Gorrillot », 19 juin

2013).

14 « La beauté de la nature est dans son imagination » (PPC-PR, p. 198).

15 P. Quignard, op. cit. Paris, Grasset, 2012, p. 248.